今日我才注意到「腾讯·大家」这个公众号被封禁了,不禁想写一篇关于纪念这个公众号的文章。为什么呢?我想是大概因为我对她是有感情,这其中有着属于我们的故事。

记得那是高中的一节语文课上,那时微信正在崛起,很快取代了QQ的位置,而如雨后春笋般冒出的公众号,第一次让我受到了信息过载的冲击,那时的朋友圈也是个新鲜玩意儿,只记得那阵子大家特别憨憨,也不会设什么分组,更没有三天可见,出门不幸被从天而降的鸟屎砸中都会发个朋友圈庆祝一下。

也怪我,毕竟初中用的是老式的滑盖、键盘手机,用来挂机QQ,跟身边的朋友比谁的太阳多;或是用来偷菜,是很时髦的黑科技;亦或是下载成堆的TXT小说塞在手机里,隔着小小的电子屏幕,阅读着排版的密密麻麻的文字,而我查资料一般都是用PC的。所以,当那么多的公众号放在我面前,只要轻轻地点击一下“关注”,每天就会收到源源不断的推送,我反倒有些不知所措,我还没一次应对过这么多的信息量。

可是,消息提示的红点永远也无法消解,它似乎拥有生命,越点越多,我越是渴望汲取信息,我就越是迷茫,就像站在琳琅满目的商品架前一样不知所措。语文老师说,“信息淹没人类社会的时代终会来临,我们唯一能做的就是用思考的力量去对抗它”,他推荐我们关注2-3个优质的公众号即可,减少信息的摄入量,注重质量而非数量,而「腾讯·大家」便是其一。

记得刘慈欣的《朝闻道》中描绘了这样一个场景,当第一个仰望星空的人出现之时,人类这个种族就诞生了。而当生命意识到宇宙奥秘的存在时,距它最终解开这个奥秘只有一步之遥了。每每想到大刘小说中的这个场景,我的脑海中就会浮现出法国雕塑家奥古斯特·罗丹创作的「思想者」雕塑,他或许就是那个第一次仰望星空的人,自从他第一次看到距离自己几万光年的星星,他便再也无法入睡,再也无法像平常人一样浑浑噩噩地度日,于是他陷入了无比痛苦的状态,紧皱着眉头,托腮并佝偻着身躯,思考着那摄人心魄的壮丽星图来自何方?倘若穿越至今,塞给他一部手机,他怕是这里点一下,那里戳一下,很快一天就过去了。

当然,我不否认,一开始我就是在这里点一下,那里戳一下,结果发现太阳就落山了,没发现原来时间过得这么快!所以,我也想感谢语文老师,多亏了他的提醒,我才逐步开始我的思考之旅。高二那会儿,大概是13年,而「腾讯·大家」是12年底上线的,那时候文章还不是很多,主要还是集中于讨论社会的热点问题,后来有邀约了许多不同领域的专家,涉猎的范围也愈来愈广,人文、影视、动漫、经济、哲学等都有探讨,与其说是一个公众号,它更像是一个思想的比武台,各家名手依次上台展示自家功夫,既有守擂者的一家之言,也有攻擂者上来踢场,而我们这些观众就在场下呐喊助威。

高考结束后,我踏往了前往大学的旅途,在飞速行驶的高铁车厢上,我浏览着「大家」最近一周的文章,望向窗外迅速倒退的绿野,陷入沉思,去一个陌生的城市生活四年,该会是怎么样的?

大学的生活很快就开始了,我特意去学校的书店买了一本很好的B5笔记本,我在上面认真地写上了「银河·流光·樱花」六个字,没错,它就是我的摘抄本。每当我阅读到「大家」中精彩的文字时,我就会把它誊写下来,把它们小心翼翼地珍藏在我的笔记里面,当然,我也不止阅读「大家」,大学阅读了各类的书籍,但凡遇到触动我的地方,我都会记录下来,但是不论如何,我从「大家」中摘得的东西都是独一无二的。

而这么一记,就是四年,就是三本。

毕业清理物品时,我卖掉了好多旧书,而书桌和架子上零零碎碎的杂物,也成为了跳蚤市场上的商品,但唯独这三本摘抄本我还留着,你说这怎么舍得卖掉啊?翻开书页,第一段便摘抄自叶克飞的文章《经验也许是这个时代最无用的东西》:技术固然不是万能的,地球最终是否会毁于技术也是一个值得探讨的哲学化命题,但这一切都不是固守所谓经验的理由。如果文明即真理,那么理想、创意、情感、信仰和技术,他们的重要性都位列于经验之前,甚至将之远远抛离。

四年的时间,「大家」陪着我走遍了西安这座十三朝古都,如果说深圳是一座现代大都市,我没有时间静下心来细细品味和摘抄文字,而西安就是一座厚重的古城,滋养了我热爱文字的心灵。「大家」被我带到了这片土地上,然后生根发芽,成长为一颗茁壮的参天大树。西安是一座充满的惊喜的城市,也许随意凿开一片土地,就能寻获宝贝,也许哪一天你的锄头惹怒了地底下的古代帝王,他就会降下一场倾盆大雨,把你淋湿成落汤鸡。老城区里交错的电线杆,环绕城市一周的城墙,散落在大街小巷的陕北特色小吃摊,郊区的村里吆喝的粗犷的“秦腔”,不知不觉就融进了一笔一划里,每翻一页,就会发现字迹变得愈加厚重而豪放,各类阅读的书目和「大家」的评说相互交织,别有一番风味。

在这期间,我搭建了一个属于自己的博客,并援引《涅槃周刊》里的箴言“越万里之溟濛兮,见凤之流光”,很多人问我写博客究竟是为了什么?是为了流量吗,是为了博君一笑吗,是为了让忧伤有安身之处吗。不不不,最初我只是为了证明思考的力量和价值,证明自己能够像那个思想者雕塑一样,展示出一副强劲而富有内力、生命感强烈的躯体。记录生活日志、分享课程笔记、整理技术帖等等是实现思考的手段,而不是目的,真正的目的乃“我思故我在”。

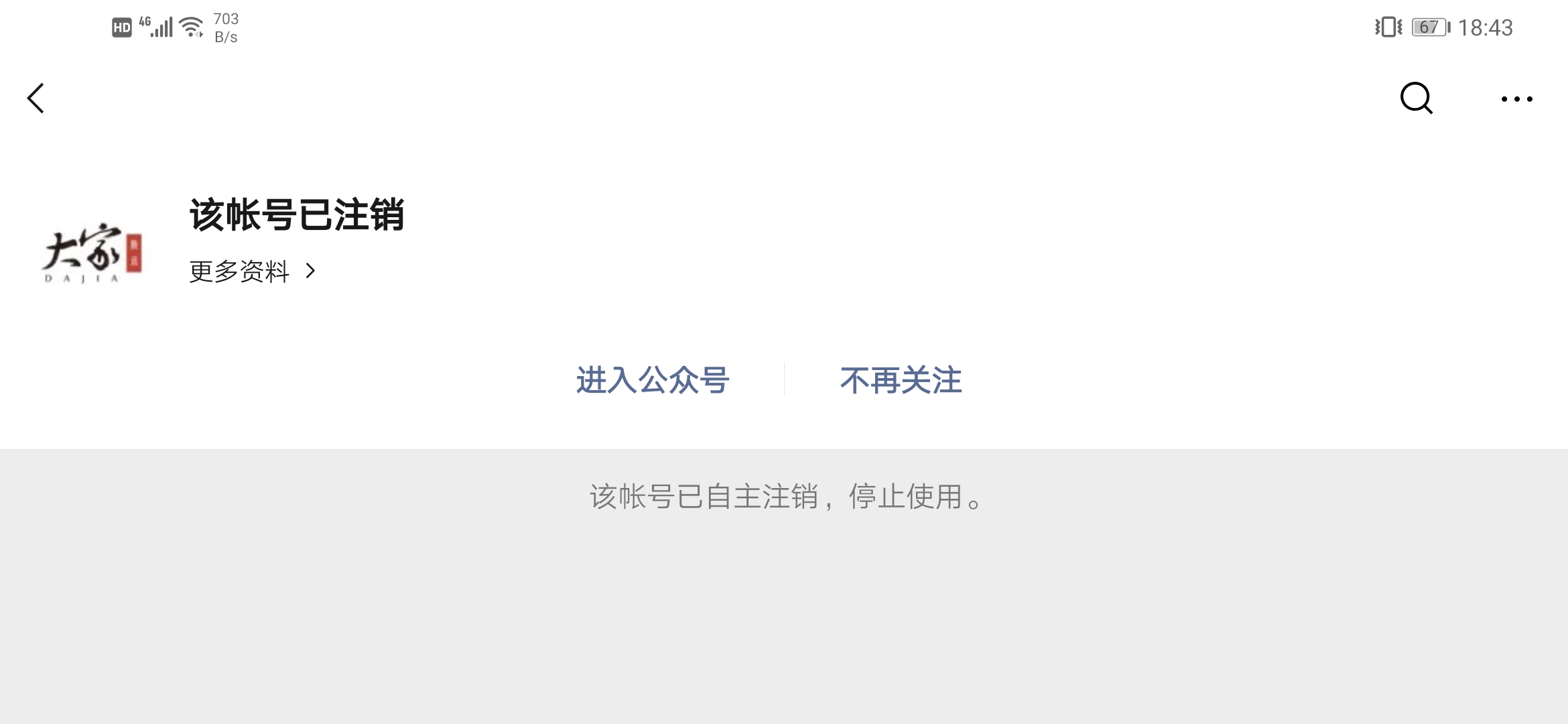

摘抄和博客就像是两位随身的书童,替我准备笔墨纸砚,待我挥斥方遒。大学毕业后,我去了香港读研,但是我依旧对「大家」有特殊的感情,公众号关注了很多,也取消关注了很多,但唯独这个号我一直没有删掉,直到...今天。准确来说,也不是今天,「大家」公众号的最后一次推送定格在了2020年1月27号,初步推断应该是因为发了文章「武汉肺炎50天,全体中国人都在承受媒体死亡的代价」,目前公众号处于注销状态,甚至连官网也打不开了。我整理一下文章的观点,大致如下:

- 信息公开是最好的疫苗。

- 新闻是灾难的援助者。

- 保证信息透明畅通对于缓和危机、化解矛盾、解决问题,进而对于社会稳定乃至为政者自身的利益都有莫大好处的。

- SARS过去的17年里恰逢移动互联网蓬勃发展,今天的信息和新闻传播技术应该比那个时候进步了一大台阶。然而,我们看到的情况并没有改善。

- 新媒体几乎没有提供任何有价值的一手信息,这是基本事实。

- 一个好的社会应该鼓励公民积极参与涉及重大公共利益的治理,而不是让大家冷漠地躲得远远的。

- 但一个社会总是以这样的方式去对待那些“好事者”,长此以往,热心公益的人士就会越来越少,所有的人都会“理性地”选择多一事不如少一事的不惹麻烦的做法。

- 堵死了社会获取安全隐患的信息通路,这终将造成比“谣言”本身更加严重的危害。

总览全文,文章用极其冷静克制和心灰意冷的态度,委婉地表达了信息公开和社会讨论的重要性,唯一可能造成封禁的,应该就是第7条的“好事者”,存在给造谣者洗白的嫌疑,但是究竟这样的评判是否有道理,智者自知,我就不点破了。和一些真的造谣的平台不同,「大家」是一个深耕七年的优质平台,如今却因为一篇文章而被打上了“违规”的标签,从此打入冷宫,一夜之间所有的文章如烟消云散般不见踪影,再也无法访问。

我甚至怀疑,我是不是做了一场很长很长的梦,而现在,梦醒了。只有那一本本记录的满满的笔记本还昭示着「大家」仍然真实地存在过。

在香港读书遇到的诸多“示威抗议”活动,我愿用了「乌合之众」一词加以概括,而庚子年遭遇的新型肺炎病毒事件,大家用的最多的一个词恐怕就是“魔幻现实主义”了,这本是个及其专业的名词,第一次真正接触这个词语,还是因为阅读了马尔克斯的《百年孤独》,他书中那些光怪陆离,源于现实却又荒谬至极的场景、物体和人物交织在一块儿,布恩迪亚家族的百年历史,愚昧的源泉明明已经死去,但为什么仍如顽疾一般无法摆脱,传染给一代又一代。痴迷炼金术将三十多枚金币熬成烂泥;刚成为父亲却跟另一个吉卜赛女郎水乳交融然后逃之夭夭;生出带有猪尾巴的儿子;失眠症会传染,还会渐渐发展成健忘症,以至于人们无一幸免,但凡见到的东西都要贴上纸条;神甫喝了一杯热巧克力后腾空而起;吉普赛人的集市上,多功能机器既能缝扣子又能退烧;有人吃土吃虫子,还有人乘着床单飞天消失...

种种魔幻般的荒谬本应该是幻想,却以纪实的口吻描述,不得不称为“魔幻”。作为一种特殊的手法,这些魔幻的背后,是作者对自己生活的这片土地拉丁美洲深深的悲悯,你已经孤独了百年了,何时才能走出愚昧啊?而如今这个词,却被用在了被病毒肆虐下的中国,可见其讽刺意义有多么的强烈。我想象不出中国会出一个马尔克斯这样的作家,因为他估计还没发表作品,就已经被叫去警察局、信息办喝茶了。

没错,我们固然要对奋战到最前线的医务人员表示最崇高的敬意,但我们也不能因此而失去表达的自由,以及独立的精神。文亮医师、口罩、双黄连、热搜、公众号、微博、捐款这些关键词,勾勒出了一个魔幻现实主义的当今社会。我看到了最开始新老一代在是否戴口罩问题上的分歧;我看到了口罩、双黄连的抢购狂潮;看到了对待某位医师的令人匪夷所思的前后不一致的矛盾行为;看到了捐款背后不为人知的秘密;看到了各种来路不明的谣言;看到了快速蒸发的消息,也看到了消息反转也能如此之快。

这诸多事件背后的原因,有些虽然当今社会上不来台面,但却深深烙印在参与这些事件的每个人的心中,这是任何权势、任何技术也无法抹去的。可能多年以后,随着社会的进步和发展,历史会被挖出而重新给予评价,那时候,我们经历过这些事件的人,就是历史真实存在的最好的证明。

就像是我的笔记本上仍然记录着「大家」七年来的点点滴滴、一笔一划,这就是「大家」存在过的证明。

当然从另外一个角度而言,某些行为是值得称赞的。比如说「丁香医生X人民日报」的实时疾病数据发布平台,利用的新媒体的优势,整合了辟谣、防护知识、播报这些功能;面对口罩等医疗物资紧缺的问题,各类APP和小程序,开放了预约或是抽签的策略;因为宅在家中,很多家庭用起了京东到家、叮咚买菜等这些APP来买菜,而不仅仅只是点外卖和购物,这再一次印证了物流行业的重要性,同时“宅”也引发了云课堂、云视频会议的热潮,让老一辈的家长也体会了一番我们年轻人的宅文化。但是,从一位劝谏者的角度而言,我们既要称赞好的行为,更需要反思这些“魔幻现实主义”事件背后的原因,愿「1984」中的场景永远也不会成为现实。

别了,「腾讯·大家」,谢谢你,但我不会和思考告别,永远不会。

本博客文章除特别声明外,均可自由转载与引用,转载请标注原文出处:http://www.yelbee.top/index.php/archives/130/